Oltre a svolgere con successo la professione di cinematographer, sei tra i maggiori esperti internazionali di fotografia cinematografica. Hai aggiornato il manuale classico Cinematography insieme all'autore originale Kris Malkiewicz, sei co-autore dell'undicesima edizione dell'American Cinematographer Manual e hai scritto numerosi articoli sul tuo lavoro per varie riviste di settore. Cosa ha acceso il tuo interesse per la fotografia statica, la cinematografia e le immagini in generale?

Durante l'infanzia, mio padre era aviatore della Marina americana e fotografo dell'unità alla quale era assegnato; sono cresciuto guardando diapositive dei suoi viaggi. Usava una Nikon SP telemetro e una Yashica 44-2 TLR.

Dove ti sei formato o hai studiato? Chi sono stati i tuoi primi insegnanti o mentori?

Ho iniziato a girare film a 16 anni, ma sono andato alla scuola di cinema solo a 26, quindi sono in gran parte autodidatta. Durante gli anni universitari passavo molto tempo nelle biblioteche, leggendo libri e riviste di cinema e poi applicando quanto appreso ai miei cortometraggi. In seguito, ho frequentato CalArts come studente di cinema. Il mio mentore lì è stato Kris Malkiewicz.

Quali sono state le tue principali influenze artistiche?

Sono cresciuto in una casa piena di arte giapponese, che credo abbia influenzato la mia estetica. Mia madre era giapponese e mi ha insegnato a disegnare, convinta che l'arte fosse parte fondamentale dell'istruzione (anche se mi diceva che non era una buona carriera!). Da bambino guardavo molta fantascienza in TV, in particolare Star Trek e i film di mostri giapponesi. Vidi finalmente 2001: Odissea nello spazio quando fu trasmesso in TV nel 1977. Più tardi vidi Star Wars e Incontri ravvicinati del terzo tipo; questi tre film mi segnarono profondamente. In quel periodo iniziai a girare con la Super-8 e a leggere libri di cinema; diventai fan di Spielberg, Kubrick, Welles, Kurosawa, Lean e Hitchcock. Mi interessai anche ai loro direttori della fotografia, soprattutto se avevano lavorato a film di fantascienza – come Vilmos Zsigmond e Geoffrey Unsworth. Il mio libro preferito era The Making of Kubrick’s 2001 di Jerome Agel. Nel 1979 andai a una convention di fantascienza e comprai il mio primo numero di American Cinematographer dedicato a Superman: The Movie. Unsworth era morto durante la post-produzione, e il film gli fu dedicato: rimasi colpito. Studiando Unsworth arrivai a molti film britannici e ai loro direttori della fotografia: Freddie Young, Ossie Morris, Jack Cardiff, David Watkin, Peter Suschitsky, ecc. Poi, all’università, vidi Apocalypse Now e Reds, fotografati da Vittorio Storaro, e lui divenne il mio principale modello. Amavo come costruiva le immagini intorno a concetti intellettuali chiari, usando luce e colore in modo simbolico.

Chi è il tuo fotografo preferito?

Credo di essere maggiormente ispirato dal lavoro di Saul Leiter. La sua fotografia di strada unisce colore e luce in modo evocativo e pittorico, pur catturando l’essenza del soggetto. Amo anche Henri Cartier-Bresson, Vivian Maier, Roy DeCarava, Gordon Parks. Mi affascina il processo Autochrome e amo i Pictorialisti come Alvin Langdon Coburn, Karl Struss, Edward Steichen.

Quali cinematographers passati o presenti, ammiri di più?

Oltre a Storaro, negli anni '80 ammiravo Gordon Willis, Vilmos Zsigmond, Conrad Hall, Allen Daviau, Sven Nykvist, Nestor Almendros, Jordan Cronenweth, e più tardi Robert Richardson. Studiando il cinema scoprii Gregg Toland, Arthur Miller, Leon Shamroy, James Wong Howe, Gabriel Figueroa, Gunnar Fischer, Kazuo Miyagawa, ecc. Tra i contemporanei, i miei preferiti sono Roger Deakins e Janusz Kaminski, stilisticamente opposti.

Qual è il tuo parere sullo stile e la storia della fotografia cinematografica italiana?

Il cinema italiano è fondamentale nella storia del cinema. Griffith fu ispirato da Cabiria di Pastrone. Storaro è stato decisivo per me; prima di lui, fotografi come G.R. Aldo avevano aperto la strada. Dopo la guerra, il neorealismo influenzò tutto il cinema, e la fotografia italiana evitò l’approccio pastello e troppo morbido. Il vostro realismo fotografico restava drammatico, talvolta perfino operistico, con luci monocromatiche e contrastate. E come narratore visivo, uno dei migliori è Dante Spinotti; ho rivisto più volte i suoi film con Michael Mann.

Stanley Kubrick, prima di diventare regista, è stato un fotografo di talento. Che ne pensi del suo talento e stile visionario? È tra i tuoi preferiti?

La mia libreria testimonia la mia devozione a Kubrick; credo di possedere ogni libro su di lui. Non mi sorprende che sia passato dalla fotografia al cinema: sapeva cogliere l’azione umana per strada, ma desiderava controllare l’intero contesto e l’inquadratura. Amo la sua precisione, la cura del dettaglio, l’assenza di sentimento e la forza grafica delle composizioni.

Cinematography è un manuale di riferimento per la vostra professione. Cosa non deve mancare nella visione di un cinematographer?

Il manuale era pensato per l’uso del 16mm come supporto didattico e copriva le conoscenze basilari per arrivare a una copia con colonna sonora. Molti aspetti sono universali nella fotografia: esposizione, luce, obiettivi... Ma l’esperienza mi ha insegnato che la fotografia deve servire la narrazione e la recitazione. Non è un elemento a parte. La vera abilità del direttore della fotografia è raccontare visivamente, non creare belle immagini fine a se stesse.

C’è un film che rappresenta per te il risultato ideale in termini fotografici?

Ce ne sono decine: Il Padrino, Quarto potere, Sfida infernale, Scarpette rosse, Blade Runner, 8 ½, C’era una volta il West, Arancia meccanica, Alien, Persona, Il conformista, L’impero del sole, Era mio padre... Ho gusti ampi, difficile scegliere.

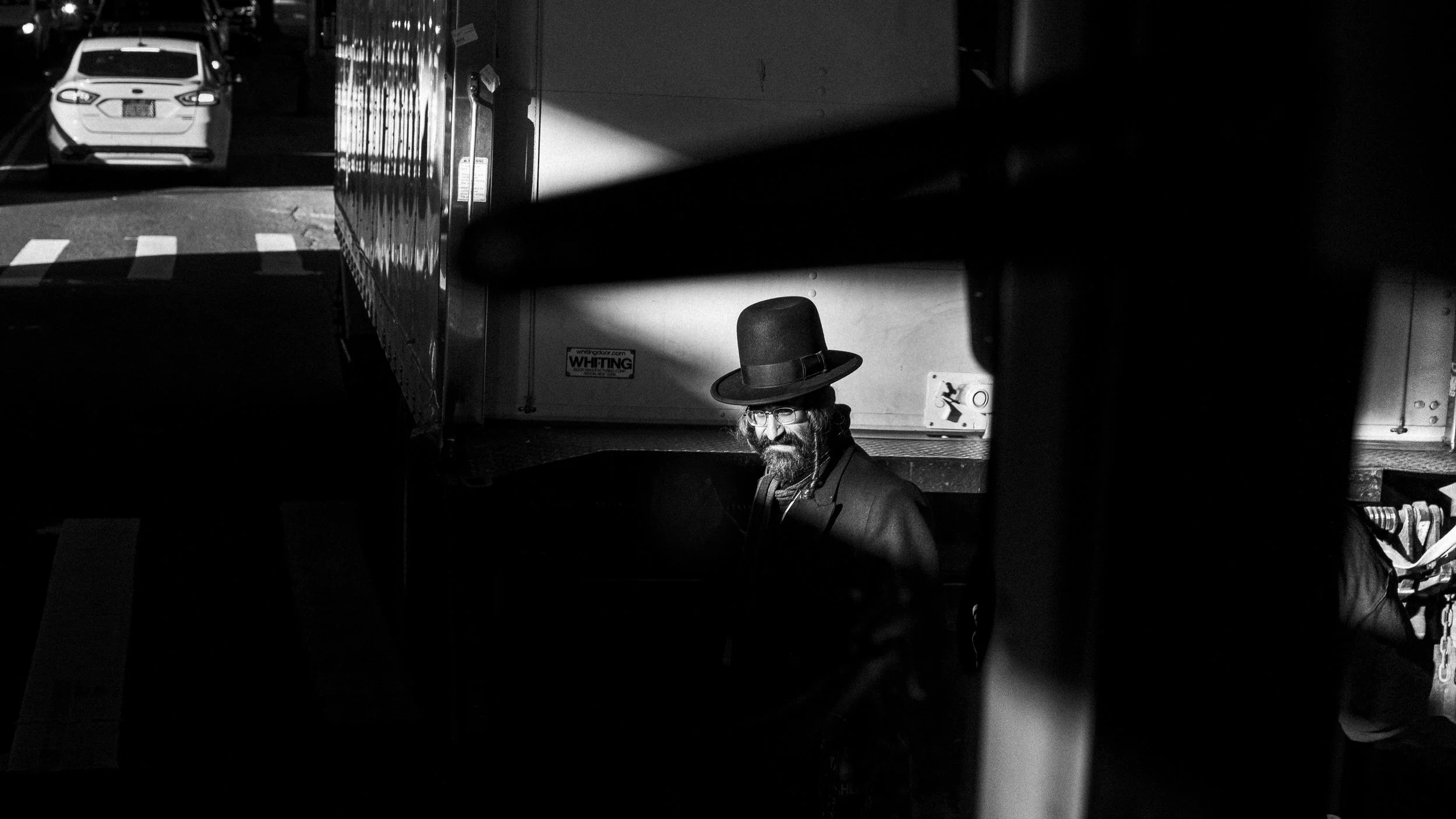

Sei un membro ASC. Nel giugno 2021 «American Cinematographer» ha dedicato un numero alla fotografia: in copertina una tua foto scattata alla Penn Station. New York è un luogo ideale per fotografare?

Per me sì: è un mix unico di persone, architettura e clima. Parigi ha qualità simili, ma per l’unione di questi elementi New York è unica. Vivo a Los Angeles, che trovo meno fotogenica: è dispersiva, il clima è monotono e serve l’auto per raggiungere i luoghi interessanti. A New York prendi la metro e ti ritrovi subito in un posto stimolante. Credo che la fotografia sia una questione di numeri: bisogna uscire spesso per aumentare le probabilità di cogliere un momento speciale.

Esiste la fotografia perfetta?

La perfezione è una qualità tecnica delle macchine, non degli esseri umani. Amo il concetto giapponese di wabi-sabi, la bellezza dell’imperfezione. Mi piace che si senta la mano umana nell’immagine.

Qual è il tuo approccio alla fotografia rispetto al cinema?

La fotografia in studio è simile alla direzione della fotografia: controlli la scena e la luce. Ma la mia fotografia di strada è diversa: nel cinema lavori in squadra, segui un copione, monti le scene. La fotografia ferma il tempo; il cinema lo dilata e manipola. Una foto blocca un gesto: una persona che cammina comunica altro rispetto a una che sembra ferma. Il mosso racconta qualcosa, specie se nel fotogramma ci sono soggetti con velocità diverse. Di solito preferisco tempi rapidi per congelare l’immagine: non so perché, ma mi pare più pittorico e senza tempo.

Com'è cambiato il tuo lavoro con il passaggio dalla pellicola al digitale?

La cinematografia non è cambiata nella sostanza: usiamo luce e inquadrature per servire la narrazione. Ma la maggiore sensibilità del digitale rende più facile lavorare in luce ambiente. Ora nei ristoranti uso meno luci artificiali. Il digitale mi ha liberato dalla tirannia dell’esposimetro: posso fidarmi dell’occhio vedendo il monitor. Questo ha influenzato anche il mio modo di lavorare in pellicola.

Hai lavorato su film come Twin Falls Idaho, Northfork, Akeelah and the Bee, Jennifer's Body, The Love Witch, e serie come The Marvelous Mrs. Maisel. Hai anche girato Jackpot (2001), primo film girato in HD 24P e distribuito in pellicola 35mm con Sony CineAlta F900. Confermi?

Jackpot fu il primo film HD 24P a uscire nelle sale in Nord America, nel luglio 2001, due settimane prima di Session 9, serie anch’essa girata in F900. Ma Star Wars: Episodio II fu il primo a usare la F900, due mesi prima, anche se uscì solo nel 2002. Nel 2001 tutte le uscite erano in pellicola 35mm; erano i primi anni in cui qualche sala iniziava a proiettare in digitale, ma non quelle indipendenti dove si sarebbe potuto risparmiare sui costi.

Qual è il tuo lavoro più soddisfacente e perché?

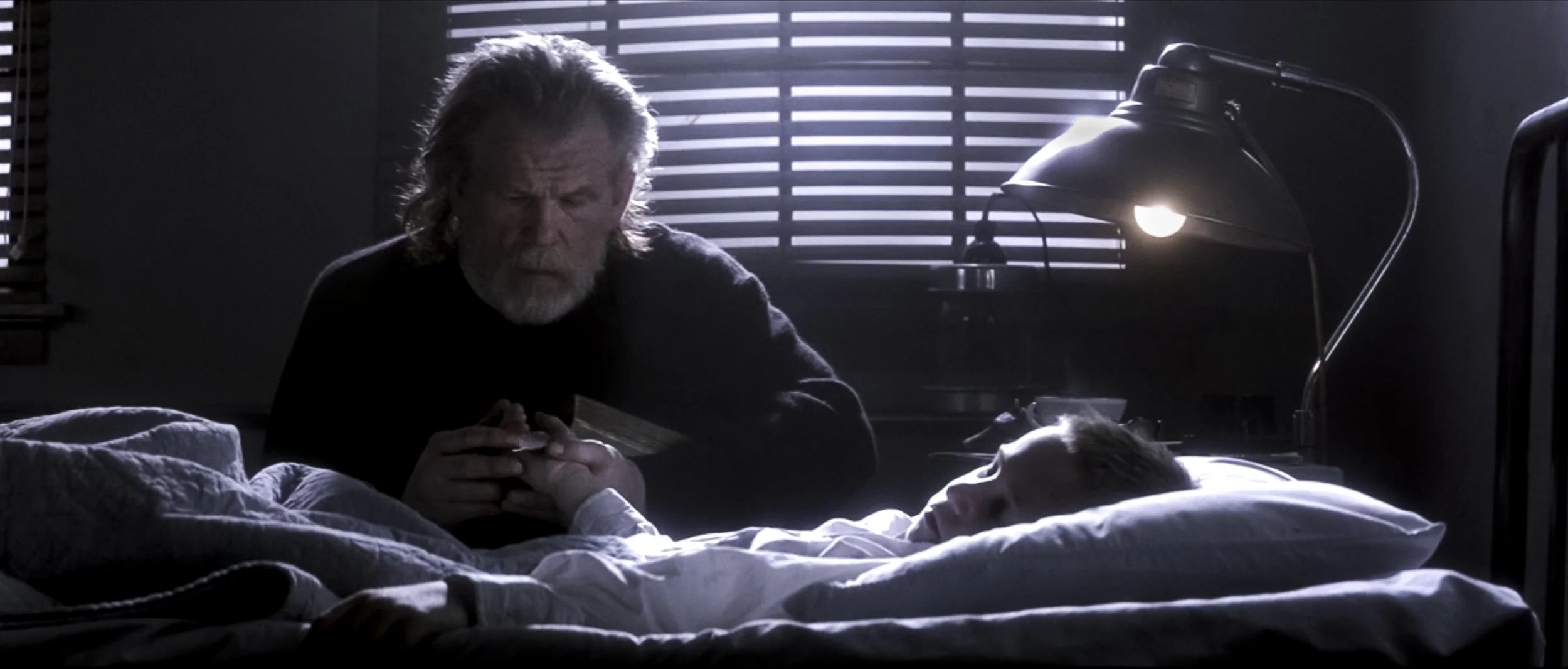

Sono molto fiero di Northfork dei fratelli Polish. Era il 2002, prima che il digital intermediate fosse accessibile. Per ottenere un look desaturato, ho pre-velato la pellicola Fuji al 20% e applicato un trattamento skip-bleach su ogni copia. Il tutto è stato combinato con un controllo meticoloso della scenografia: vernice grigia nel ketchup e bandiera americana in bianco e nero cucita a mano. Ma la parte migliore è stata girare in widescreen sui grandi paesaggi del Montana anni '50: sembrava un western alla John Ford. E tutto con solo 1,5 milioni di budget!

Cosa consiglieresti a chi volesse intraprendere la tua professione?

Studiare la luce, naturale e artificiale, è fondamentale. Ma bisogna anche conoscere la storia del mestiere. La mia formazione si è basata su tre fasi: guardare film, leggere su quei film, realizzare corti applicando quanto appreso... e ripetere il ciclo. Un processo continuo di pratica e riflessione. L’esperienza insegna molto, ma serve anche tempo per elaborarla e collocarla nel contesto dell’arte cinematografica.